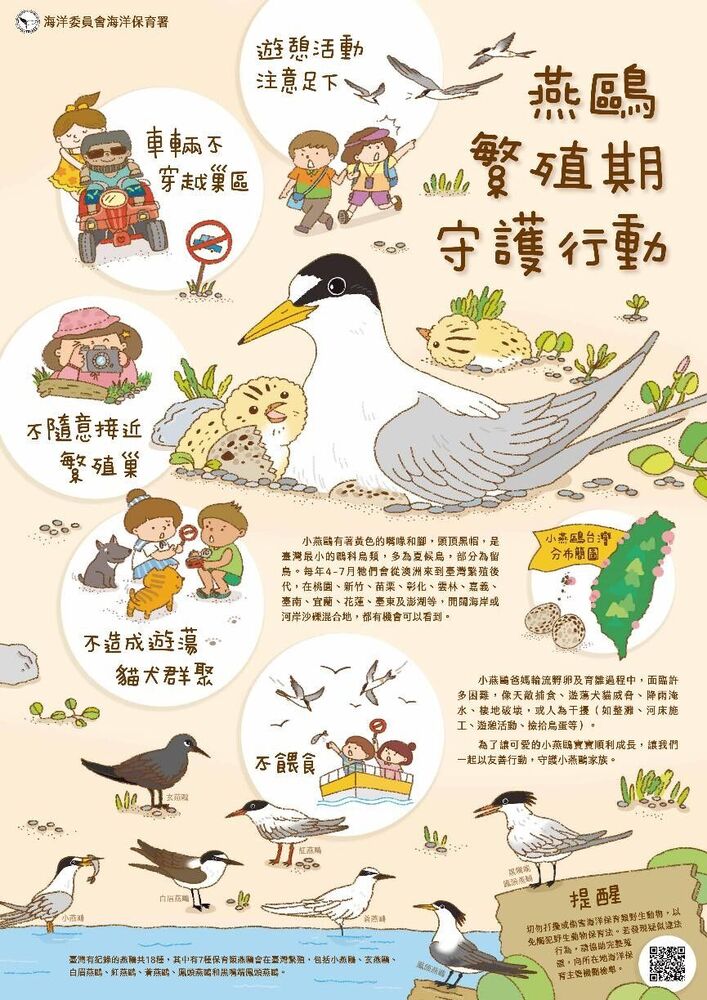

圖:燕鷗繁殖期守護行動-中文海報(圖/國保署)

地方中心

5月22日為聯合國訂定的「世界生物多樣性日」,海洋委員會海洋保育署今(22)日公布系列保育行動成果,包含推出小燕鷗繁殖期多語海報、進行全台同步調查,並於小琉球為今(114)年度首隻上岸產卵的綠蠵龜裝設衛星發報器,持續擴展洄游追蹤與棲地研究,積極推動本土海洋生態永續保育。

海保署指出,小燕鷗是台灣夏季重要保育鳥種之一,喜棲於沙灘與河口,繁殖期自每年3月下旬展開,今年首見於澎湖青螺濕地產卵,目前全縣已記錄91個巢位。嘉義布袋濕地與其他沿海地區亦傳出產卵佳音。海保署自4月起攜手台灣大學研究團隊、鳥會與在地保育組織,啟動「全台同步數鳥調查」,兩週一次持續掌握小燕鷗族群變化與巢位分布。

針對鳥蛋撿拾與誤踩巢區等人為干擾問題,海保署今年首度推出《燕鷗繁殖期守護行動》宣導海報多語版本,涵蓋中文、英文、越南語、印尼語與泰語,透過工廠張貼與社區宣導,降低違法風險,強化外籍移工與遊客的保育認知。

同時進入產卵旺季的綠蠵龜亦獲高度關注。海保署與海生館及台灣咾咕嶼協會合作,今於小琉球為今年第一隻上岸產卵的母龜「TW4722」裝設衛星發報器,展開追蹤其產卵與洄游行為。這隻龜自105年以來每3年回訪產卵,本次為第四度現身,背甲長89公分,體型相對偏小。

海保署署長陸曉筠強調,藉由精準追蹤及繁殖行為研究,未來將更具科學依據地規劃保育策略,確保綠蠵龜在台灣的重要棲地不受干擾。

署方也提醒,民眾於沙灘活動時應遵守「四不一要」:不穿越、不接近、不放養、不餵食,並要注意足下避免踩踏鳥巢。若發現海龜受困、誤捕或其他異常狀況,應立即通報118海巡報案專線,共同守護台灣珍貴的海岸生命力。

▲圖、花蓮縣野鳥學會執行海保署「海洋保育在地守護計畫」,帶領新任調查員觀察小燕鷗(花蓮縣野鳥學會提供)