中華新聞報 / 王義雄專欄 : 美國甘願讓出老大的位置嗎?

中美貿易戰自2018年爆發以來,已成為全球關注的焦點,這場貿易戰不僅僅是關於關稅和貿易逆差的爭端,更是兩個大國在經濟、科技、政治和地緣戰略等多層面展開的全面競爭。隨著雙方不斷加強對彼此的施壓手段,這場博弈的核心問題逐漸浮現:究竟誰能在這場持久的對抗中笑到最後?中美兩國近日因為稀土出口問題而升高貿易緊張局勢,川普宣布要對中國加徵百分之一百的關稅,他天真的認為自己可以用關稅來勒索全世界,但實際佔上風的,卻是中國。

在中美貿易戰中,經濟實力是最直觀的比較指標,美國作為全球第一大經濟體,擁有成熟的市場經濟體系、強大的金融實力和全球化的美元霸權。然而,中國在過去數十年的高速發展中,已經成為全球第二大經濟體,並且在製造業、基礎設施建設和國際貿易中佔據舉足輕重的地位。

美國試圖通過關稅手段削弱中國的出口優勢,但事實證明,中國的經濟韌性遠超預期。儘管在貿易戰初期,中國出口企業一度受到衝擊,但中國迅速調整策略,通過擴大內需、尋找新興市場和推動產業升級,有效緩解了美國關稅帶來的壓力。同時,隨著中國推進「一帶一路」倡議,其與亞洲、非洲和歐洲國家的經濟合作不斷深化,進一步降低了對美國市場的依賴。

反觀美國,雖然其經濟基礎依然穩固,但貿易戰的負面影響也逐漸顯現,美國對中國製造商品加徵關稅,直接導致國內企業生產成本上升,部分行業的供應鏈受到嚴重干擾。同時,中國對美國農產品加徵報復性關稅,讓美國農民成為貿易戰的「犧牲品」。因此,從經濟層面來看,中美雙方雖然各有損失,但中國的調整能力和全球市場拓展策略,使其在這場博弈中展現出更強的韌性。

科技是中美貿易戰的核心戰場之一,美國長期以來在高科技領域占據主導地位,尤其是在半導體、人工智能和航空航天等領域。然而,隨著中國加大對科技創新的投入,華為、中芯國際等企業迅速崛起,挑戰了美國的技術領先地位。美國通過對華為等中國科技企業實施技術封鎖,試圖遏制中國在5G、芯片等領域的發展。然而,中國在面對挑戰時展現出強大的自主創新能力。例如,華為在美國限制其獲取高端芯片後,迅速推出自主研發的麒麟芯片,並在5G技術上保持全球領先地位。此外,中國在人工智能、量子計算和新能源技術等新興領域的突破,進一步鞏固了其在全球科技競爭中的地位。

更重要的是,中國在稀土資源上的壟斷地位為其科技發展提供了強有力的支撐,全球70%的稀土供應來自中國,而這些稀土材料是製造高性能芯片、電動汽車和風力發電機等高科技產品的關鍵。相比之下,美國雖然擁有豐富的科技基礎,但其對中國稀土的依賴使其在這場科技競爭中處於被動地位。中國在全球稀土市場的壟斷地位,使其擁有一項強大的「戰略武器」。無論是製造智能手機、電動汽車,還是發展清潔能源技術,稀土材料都是不可或缺的原料。美國和歐盟在稀土加工技術上明顯落後於中國,這使得他們在貿易戰中難以擺脫對中國的依賴。

此外,中國還在新能源技術上取得了顯著進展,成為全球最大的電動汽車和太陽能電池生產國。隨著全球對可再生能源需求的增加,中國在新能源領域的領先地位將進一步鞏固其在全球經濟中的話語權。相比之下,美國雖然在石油和天然氣等傳統能源領域具備優勢,但隨著全球向低碳經濟轉型,這一優勢正在逐漸減弱。尤其是中國在新能源技術上的快速發展,將對美國能源市場構成長期挑戰。

中美貿易戰的背後,實質上是兩國在全球地緣政治格局中的較量,美國作為二戰後的全球霸主,一直試圖維持其在國際秩序中的主導地位。中國的快速崛起,對美國的全球霸權構成了前所未有的挑戰。「一帶一路」倡議,不斷擴大中國在亞洲、非洲和歐洲的影響力,並通過亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)等機構,挑戰美國主導的國際金融體系。同時,中國還積極推動人民幣國際化,試圖削弱美元在全球貿易中的主導地位。美國雖然試圖通過建立「印太戰略」和強化與盟友的合作,遏制中國的影響力,但隨著美國內部分裂加劇,其國際影響力正在逐漸下降。相比之下,中國的「穩中求進」策略,使其在國際舞台上贏得了更多的支持和合作機會。

中美貿易戰是一場沒有硝煙的長期博弈,其結果並非單純取決於關稅政策的成敗,而是取決於雙方在經濟、科技、資源和地緣政治等多方面的綜合實力。從目前的情況來看,中國在經濟韌性、科技創新和資源掌控等方面展現出強大的競爭力,而美國則在全球金融體系和軍事實力上仍然占據優勢。這場博弈的真正贏家,可能不是簡單的某一方國家,而是能夠在全球化合作中找到共贏之道的國家。中美兩國若能放下對抗,尋求合作,將為全球經濟帶來更多的穩定和繁榮。否則,這場貿易戰只會讓雙方陷入「兩敗俱傷」的困境,全球經濟也將因此受到拖累。

美國在鬥垮蘇聯後,成為世界唯一的超級霸權。為了維繫其全球霸權地位並掠奪他國財富,美國四處發動戰爭,伊拉克、利比亞、阿富汗等國皆成為美國霸權行徑的受害者。當年蘇聯入侵阿富汗時,美國曾暗中扶植「蓋達組織」及其首領本・拉登。然而,隨著時間推移,本・拉登看不慣美國帝國主義的橫行霸道,遂於2001年發動震驚全球的「九一一事件」,導致兩、三千人死亡。小布希政府以「阿富汗窩藏本・拉登」為由,出兵阿富汗,展開長達二十多年的戰爭,耗費了美國大量國力與財政資源。

就在美國深陷戰爭泥沼之際,東方的中國則「韜光養晦、修身養性」,全力發展經濟,並陸續超越日本與德國,成為全球第二大經濟體與製造業強國。歐巴馬執政時期,意識到中國崛起的速度驚人,遂提出「重返亞太戰略」,企圖圍堵與遏制中國發展。到了川普執政後,美國正式對中國發動關稅戰,將中國進口美國的商品大幅提高關稅,以此試圖拖緩中國的經濟成長。

起初,中國對川普的貿易戰確實顯得有些倉促與不安,但隨著局勢發展與策略調整,當川普第二次上台(即「川普2.0」時期)於2025年4月2日再次發動貿易戰,中國已經從容應對,對美方的套路瞭若指掌。當川普對全球一百多個國家同時課徵高關稅時,世界各國一片哀嚎,而中國則強硬回應:「不跪、不退,奉陪到底。」美方對中國產品課徵25%至50%不等的關稅,中國也進行對等反制。最終,美方關稅總額高達200%以上,而中國在課徵至140%後停止追加,認為再加已無實際意義,不願與美國盲目對抗。

面對高關稅反噬,美國終於難以承受壓力,川普被迫兩度宣布「關稅緩徵90天」,期間展開瑞士、倫敦、瑞典及西班牙等地的貿易談判。雖然一度出現緩和跡象,但川普的「反覆無常」又再度上演。美國商務部將上千家中國企業列入出口管制與「特別指定國民清單」,甚至對中國商船加徵「特別港口服務費」。中國商務部立即反制,宣布凡含有中國稀土、且稀土占最終產品價值達0.1%以上者,皆須受中國法規約束,同時對靠港的美國船舶徵收「特別服務費」,並將一家韓國企業及其五家美國分公司列入反制清單。此舉激怒川普,他揚言對所有中國輸美商品課徵100%關稅,並威脅取消十月底在韓國舉行的APEC會議與習近平的會面。

川普一貫的翻雲覆雨與短視衝動,與習近平的沉著穩定形成鮮明對比。從兩人的個性與行事風格中,幾乎可以預見關稅戰的結局。無論是關稅戰還是科技戰,美國如今已顯露疲態,似乎已無牌可打。當川普甚至以「不購買中國食用油」作為威脅手段時,足見美國已窮於對策、力不從心。

美國自建國以來,以「掠奪」與「擴張」為強盛基礎,其骨子裡的強盜本色在這場關稅戰中再度顯現。美國不僅對敵國徵收懲罰性關稅,連盟友如日本、韓國及歐盟亦被迫在美國境內進行巨額投資。然而,這場貿易戰最終並未達成川普的預期目標,反而削弱了美國在盟友間的信任與凝聚力。

哈佛大學國際關係學者史蒂芬・沃爾特(Stephen Walt)曾指出,貿易戰是「川普十大外交錯誤之首」,因其導致經濟放緩、進口原料成本上升、通貨膨脹惡化,並阻礙美國製造業的發展。這場貿易戰可謂「傷敵一千,自損八百」,終將以失敗收場。

中國面對川普政府所發動的關稅戰,始終堅持「談的大門永遠敞開、打的原則奉陪到底」。中國以其人之道,還治其人之身,逐步形成一套有策略的反制手段。在拜登執政時期,美國延續並升級對華遏制政策,採取所謂「小院高牆」策略,針對高端晶片領域進行嚴格封鎖,精準限制中國取得可用於先進科技與軍事AI的晶片與設備。面對此舉,中國以「師夷長技以制夷」的古訓為鑑,反向模仿美國的做法,推出「中國版長臂管轄」制度。凡使用中國稀土原料的產品,不論產地,只要稀土成分在最終產品價值中占比達0.1%,即受中國法律約束。此舉正是對美國「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule)的回應,意在以同樣的法律邏輯對抗美方的全球技術封鎖。

同時,中國政府也規定,任何中國公民未經政府批准,不得參與海外稀土產業的任何環節,以對應美國禁止本國公民協助中國發展半導體產業的措施。中國並同步擴大「技術出口管制清單」,將14奈米以下先進晶片等關鍵領域納入全面監管,形成對等反制。根據《華爾街日報》報導,北京的「稀土戰略」以及對美國船舶徵收「特別港口使用費」的措施,已使美國政府及企業感受到實質壓力。可以說,中國這一系列政策,正以美國的邏輯反制美國的手段。美方若感不滿,實也無可指責——畢竟,這正是「以其人之道,還治其人之身」的體現。

世界霸權的更替,往往以戰爭作為決定性手段。歷史上,西班牙取代荷蘭,英國取代西班牙,而美國又取代英國成為世界霸主。雖然美英之間並未直接開戰,但美國在二次大戰中以援助之姿間接幫助英國擊敗德國,使英國國力衰退,最終由美國取而代之,成為新的世界中心。冷戰結束後,美國又成功鬥垮蘇聯,進而成為世界唯一的超級霸權。自此,凡對美國霸權構成威脅的國家,無不遭其打壓,以求其屈服。以日本為例,雖為二戰戰敗國,但因韓戰與越戰成為美國的後援基地,其經濟於戰後迅速崛起,至二十世紀八十年代一度有凌駕美國之勢。美國為削弱日本,逼迫其簽署「廣場協議」,導致日圓大幅升值,泡沫經濟破裂,日本此後三十年再也無法與美國抗衡。

歐盟成立後,歐元的崛起一度動搖美元的霸權地位。為防止歐元威脅,美國策動「科索沃戰爭」,削弱歐盟的政治與軍事自主性,使歐洲不得不再度依附於美國的戰略框架之下。就在美國忙於對外掠奪、發動伊拉克、利比亞、阿富汗等戰爭之際,中國則採取「韜光養晦」策略,全力發展經濟,迅速崛起為全球第二大經濟體。此舉令美國倍感威脅。至歐巴馬時期,美國開始推行「重返亞太」政策,試圖圍堵中國崛起。川普上台後,進一步發動關稅戰,意圖阻礙中國的經濟翻身;拜登執政後,則從科技與金融領域下手,全面圍堵中國發展。

到了「川普2.0」時期,美國不僅針對中國,甚至對全球180多個國家同時發動關稅戰。面對此局勢,中國始終堅持「不跪、奉陪到底」的原則,展現出強大的戰略耐力與自信。兩國之間的競爭,已從貿易領域擴展至科技、金融、地緣政治與軍事層面,全面對峙的態勢已然形成。如今,美國的「敗象已露」,其經濟與軍事優勢皆逐漸被中國追趕甚至部分超越。面對霸權地位岌岌可危的現實,美國這個深具掠奪性與侵略性的國家,是否會鋌而走險、對中國發動突襲,值得高度警惕。中國必須提前做好充分防範,以免在突發衝突中遭受重大損失。

「以上言論不代表中華新聞報立場」

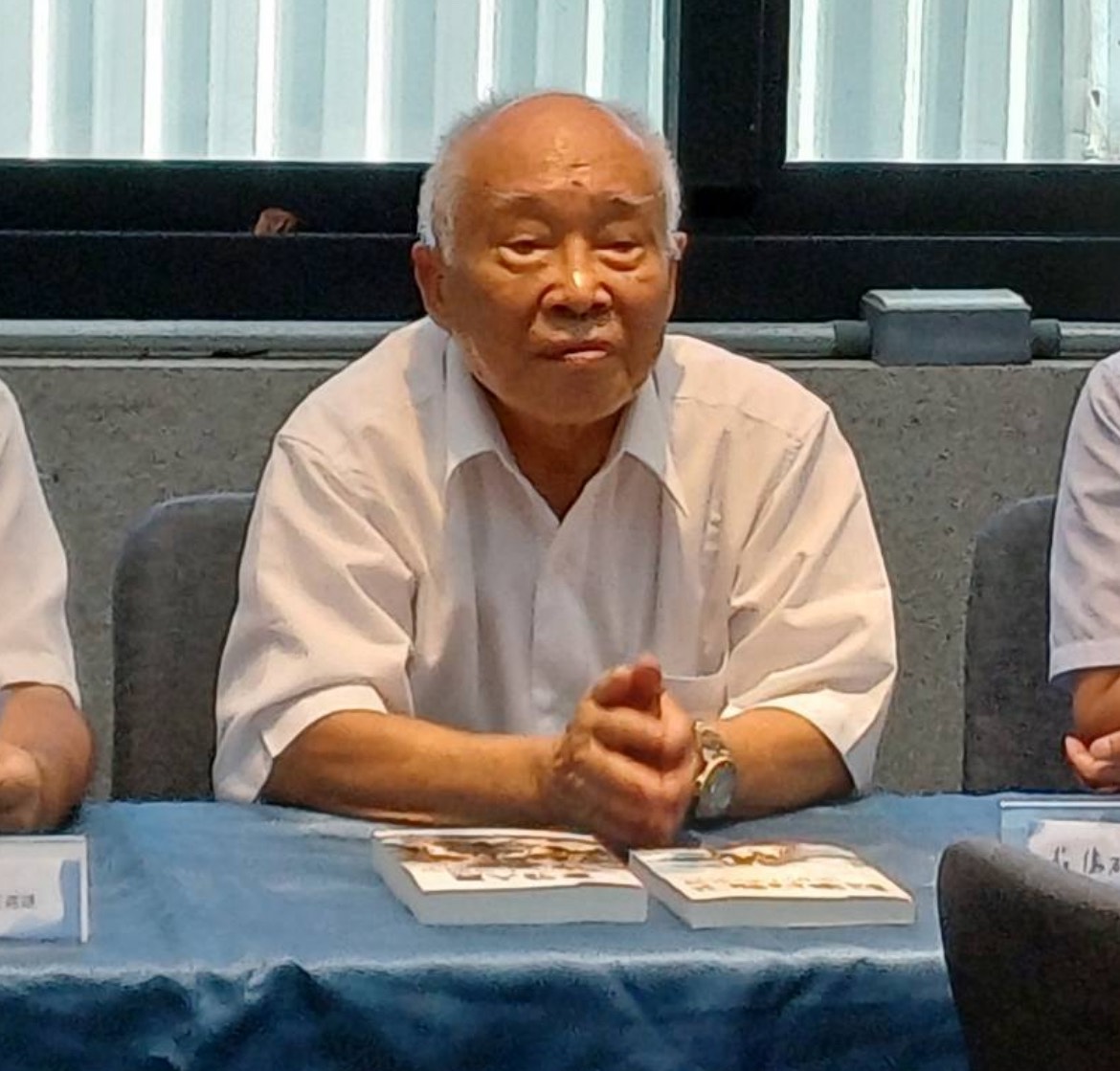

王義雄主席 簡歷

1939年出生

1965年台灣大學畢業

1969年日本明治大學 獲法學碩士

1972年巴黎大學獲法學博士

英國倫敦大學博士後研究

1973年回台灣任輔仁大學法律系副教授 兼系行政事務

1980年從事律師執業 同年10月在高雄創辦 {海潮} 雜誌 任發行人

1986年任黨外公政會高雄市打狗會理事長 同年11月由黨外公政會推薦當選立法委員

1987年11月1日組建工黨 擔任主席